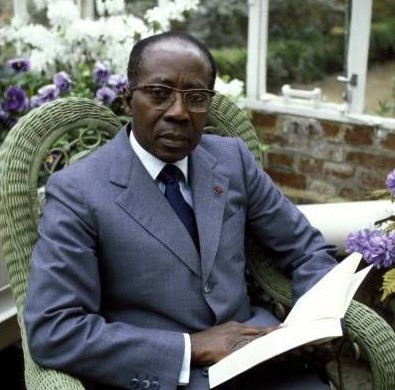

Léopold Sédar Senghor (1906-2001) est une figure emblématique de l’Afrique post-coloniale. Poète, écrivain, philosophe et homme politique, il fut le premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. Premier Africain à siéger à l’Académie française, il est également connu comme l’un des fondateurs du mouvement de la Négritude, un concept culturel et philosophique qu’il a développé avec Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas. Symbole de la coopération franco-africaine pour certains, accusé de néocolonialisme par d’autres, Senghor a marqué l’histoire par sa vision d’une « Civilisation de l’Universel » qui intègre les traditions africaines au monde moderne.

Enfance et Jeunesse (1906-1928)

Né le 9 octobre 1906 à Joal, une petite ville côtière du Sénégal alors sous domination coloniale française (Afrique-Occidentale française), Léopold Sédar Senghor grandit dans une famille catholique aisée. Son père, Basile Diogoye Senghor, était un commerçant sérère originaire de Djilor, tandis que sa mère, Gnilane Ndiémé Bakhoum, appartenait à la lignée royale Tabor. Le prénom « Sédar » signifie en sérère « celui qu’on ne peut humilier », reflétant une fierté culturelle profonde. Senghor passe ses premières années chez sa famille maternelle et reçoit une éducation chrétienne à la mission catholique de Joal, où il apprend les bases du français.

Ses études primaires se déroulent chez les Pères Spiritains à Ngazobil, puis au collège-séminaire Libermann et au lycée de Dakar (aujourd’hui lycée Lamine-Guèye). Passionné par la littérature française, il excelle en langues et obtient son baccalauréat. Grâce à une bourse, il part pour la France en 1928, à l’âge de 22 ans, pour poursuivre ses études supérieures.

Formation et Carrière Académique

À Paris, Senghor intègre le lycée Louis-le-Grand en classes préparatoires littéraires, où il rencontre des figures comme Georges Pompidou et Aimé Césaire. Il obtient une licence de lettres à la Sorbonne en 1931 et devient, en 1935, le premier Africain agrégé de grammaire. Naturalisé français en 1933, il enseigne les lettres classiques au lycée Descartes de Tours, puis à Saint-Maur-des-Fossés. Parallèlement, il suit des cours d’ethnologie et de linguistique africaine à l’École pratique des hautes études et à l’Institut d’ethnologie, influencé par des intellectuels comme Marcel Mauss et Paul Rivet.

La Naissance de la Négritude et la Carrière Littéraire

Dans les années 1930, Senghor s’engage dans le mouvement intellectuel noir à Paris. Avec Césaire et Damas, il fonde la revue L’Étudiant noir en 1934, où émerge le concept de Négritude : « l’ensemble des valeurs culturelles du monde noir ». Ce mouvement vise à revaloriser l’identité africaine face à l’assimilation coloniale. Senghor publie son premier recueil, Chants d’ombre (1945), suivi de Hosties noires (1948), écrit pendant sa captivité durant la Seconde Guerre mondiale.

Sa poésie, incantatoire et rythmée, intègre des éléments africains comme le « parallélisme asymétrique ». Parmi ses œuvres majeures : Éthiopiques (1956), Nocturnes (1961), Lettres d’hivernage (1973) et Élégies majeures (1979). En essais, il développe sa pensée dans la série Liberté (1964-1992). Il est aussi l’auteur de l’hymne national sénégalais, Le Lion rouge. La Négritude évolue chez lui vers un humanisme universel, influencé par Bergson et Teilhard de Chardin, prônant un métissage culturel.

Engagement Politique et Accession à l’Indépendance

Mobilisé en 1939, Senghor est fait prisonnier par les Allemands jusqu’en 1942. Après la guerre, il entre en politique : élu député du Sénégal à l’Assemblée nationale française en 1945, il fonde le Bloc démocratique sénégalais (BDS) en 1948, qui devient dominant. Secrétaire d’État sous Edgar Faure (1955-1956), il milite pour une réforme de l’Union française vers plus d’égalité.

Partisan du fédéralisme africain, il impulse la Fédération du Mali en 1959, qui éclate en 1960. Le Sénégal proclame son indépendance le 20 juin 1960, et Senghor en devient le premier président.

La Présidence du Sénégal (1960-1980)

Son mandat est marqué par un régime présidentiel fort et un socialisme africain spiritualiste, rejetant le marxisme. Il instaure des coopératives villageoises et promeut une décolonisation culturelle. Des crises émaillent son règne : la rupture avec Mamadou Dia en 1962 (qui aboutit à l’emprisonnement de ce dernier), les émeutes de Mai 68 à Dakar, et un attentat en 1963.

Réélu plusieurs fois, il réintroduit un multipartisme limité en 1976. Il démissionne volontairement en 1980, laissant la place à Abdou Diouf, marquant une transition pacifique rare en Afrique.

Héritage et Distinctions

Élu à l’Académie française en 1983, Senghor reçoit de nombreux prix (Prix de la Paix des libraires allemands en 1968, Prix mondial Cino-Del-Duca en 1978) et doctorats honoris causa. Père de la Francophonie, il promeut le français comme langue de culture universelle.

Décédé le 20 décembre 2001 en France, il est inhumé à Dakar. Son legs inclut la stabilité politique du Sénégal, l’aéroport Léopold-Sédar-Senghor, et des institutions comme l’Université Senghor d’Alexandrie. Des expositions et musées perpétuent sa mémoire, comme au Quai Branly en 2023.

Léopold Sédar Senghor reste une icône de l’Afrique, incarnation d’un pont entre traditions africaines et universalisme humaniste. Sa vie illustre la quête d’une identité post-coloniale affirmée et ouverte au monde.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.